Inhalt

Der Golfstrom am Kipppunkt

Eine neue Studie weist dies mit Jahresringen an Muschelschalen nach

Die Möglichkeit des Zusammenbruchs des Golfstroms in Folge des Klimawandels wird seit etwa 30 Jahren in der Klimawissenschaft diskutiert. Das Verhalten solcher Kipppunkte, insbesondere ob sich eine System in der Nähe eines Kipppunktes befindet ist mit den Methoden der Erd- und Klimamodelle allerdings nur schwer zu verstehen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie nähert sich der Frage nun mit der Messung von Instabilitäten und System-Wiederherstellungsraten, also mit Methoden der nichtlinearen dynamischen Systeme und wendet dies auf Zeitreihen über die letzten ca. 200 Jahre an, die auf der Auswertung von Muschelschalen, gewissermaßen den Baumringen der Ozean, beruht.

Auch mit diesen Methoden lässt sich noch kein genauer Zeitpunkt für das Erreichen eines Kipppunktes angeben. Aber es kann damit nachgewiesen werden, dass sich der Golfstrom bereits in der Nähe eines Kipppunktes befindet und sogar, dass er sich weiter darauf zubewegt. Zudem kann damit eine Hypothese bestätigt werden, dass der subpolare Wirbel im Nordatlantik Anfang des letzten Jahrhunderts einen Kipppunkt überschritten hatte.

Der Golfstrom, AMOC und der subpolare Wirbel des Nordatlantik

Einer der besorgniserregendsten Aspekte der Klimakrise für Europa ist die Möglichkeit des Abreissens des Golfstroms, der sich aus der Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC) und dem subpolaren Wirbel im Nordatlantik (SPG) zusammensetzt. Dies ist einer der Komponenten des Erdsystems, die im Zusammenhang der Klimakrise als Kippelemente bezeichnet werden. Ein Abreissens des Golfstroms hätte zudem erhebliche Auswirkungen auf die Umverteilung der Wärme auf dem Planeten und beeinflusst damit das globale Klima.

Dieser Zusammenbruch würde den Wärmetransport nach Norden schwächen und möglicherweise eine regionale Abkühlung im Nordatlantik bis hin zu einer möglichen neuen Eiszeit im hohen Norden, ein viel stärker jahreszeitenabhängiges Klima in Westeuropa, häufigere extreme Wetterereignisse und Verschiebungen der globalen Niederschlagsmuster auslösen. Vor allem Europa würde gewaltigen Temperaturunterschieden zwischen Nordatlantik und dem sich derzeit stark erhitzenden Mittelmeer mit damit noch deutlich extremeren Wetter ausgesetzt werden.

Kipppunkte in dynamischen Systemen

Trotz erheblicher Fortschritte im Verständnis solcher Kippelemente im Erdsystem bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich ihres aktuellen Zustands und der Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Kipppunkt überschreiten. Dies ist hauptsächlich auf die Schwierigkeit zurückzuführen, das Verhalten von Kipppunkten mit Hilfe von Erdsystemmodellen zu modellieren.

Als Alternative wird häufig ein Ansatz zur Vorhersage eines sich nähernden Kipppunkts verwendet, bei dem Symptome identifiziert werden, die als kritische Verlangsamung bezeichnet werden. Wenn sich ein Kipppunkt nähert, werden die ausgleichenden Rückkopplungen, die ein System normalerweise in seinen aktuellen Zustand zurückversetzen, schwächer. Das bedeutet, dass kleine Störungen zu größeren Abweichungen vom Gleichgewicht und langsameren Erholungen führen, was wiederum zu ausgeprägteren und länger anhaltenden Schwankungen führt.

Wenn ein System weit vom Kipppunkt entfernt ist, kann es nach einer Störung schnell wieder ins Gleichgewicht zurückkehren; nähert sich der Kipppunkt, verlangsamt sich die Erholung und das System ähnelt im Laufe der Zeit zunehmend seinen früheren Zuständen. Dieses Verhalten gilt als Symptom für die abnehmende Stabilität oder Widerstandsfähigkeit, die normalerweise einem Kipppunkt vorausgeht.

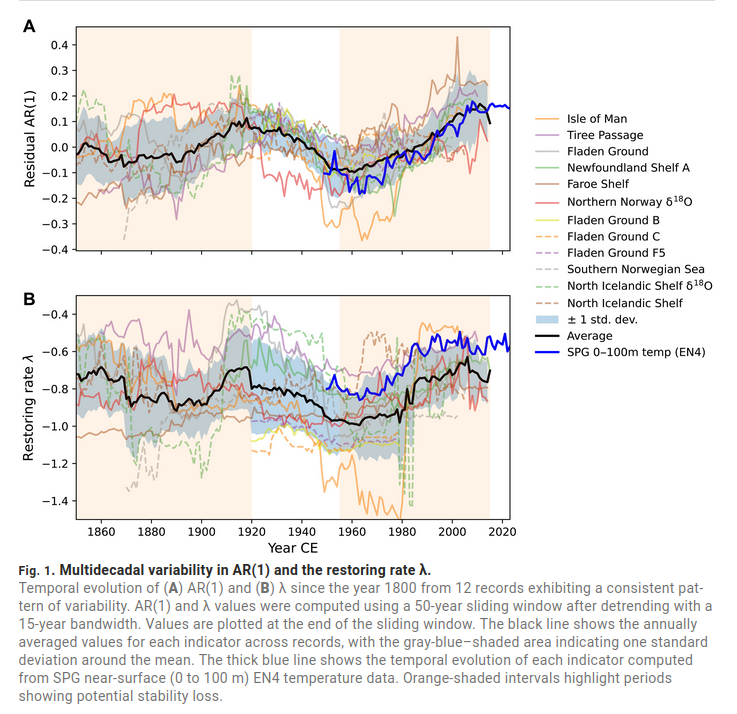

Eine kritische Verlangsamung wird in der Regel durch die Messung zeitlicher Veränderungen bestimmter statistischer Größen festgestellt: der Lag-1-Autokorrelation [AR(1)], der Varianz und der Wiederherstellungsrate (λ) als zusätzlicher Indikator dafür, wie schnell das System zum Gleichgewicht zurückkehrt. Ein Anstieg dieser Kennzahlen im Laufe der Zeit deutet auf einen Stabilitätsverlust hin, d. h. auf eine Schwächung der Rückkopplungsmechanismen zur Wiederherstellung, was ein frühes Anzeichen für einen Kipppunkt ist.

Die Jahresringe der Muschelschalen

Um solche Kennzahlen zuverlässig zu bekommen, werden langfristige, hochauflösende Rekonstruktionen der Variabilität des Nordatlantiks aus dem Inneren des Ozeans benötigt, mit denen die Zirkulationsdynamik verfolgt werden kann. Die direkten Messungen von Strömungen, Temperaturen oder Salzgehalt sind dafür zeitlich und räumlich nicht ausreichend.

Um festzustellen, ob sich die Region möglicherweise einem Kipppunkt nähert werden in dieser Studie Veränderungen der Stabilität im subpolaren Nordatlantik während der letzten zwei Jahrhunderte anhand von Rekonstruktionen des Meeresklimas an verschiedenen geographischen Orten bewertet, die aus Muschelschalen abgeleitet wurden. Muscheln bilden jährliche Schalenwachstumsringe, deren Eigenschaften wie Breite und Isotopenzusammensetzung die Variabilität des Meeresklimas widerspiegeln. Sie sind gewissermaßen die Baumringe der Meere.

Destabilisierungsphasen

Die Ergebnisse der Studie zeigen zwei bedeutende Destabilisierungsphasen im nördlichen Nordatlantik seit dem Jahr 1800.

Die Erste ereignete sich in den 1920er Jahren, was mit der Hypothese übereinstimmt, dass möglicherweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Kipppunkt im SPG überschritten wurde, der zu einer Neuordnung der regionalen Zirkulation führte. Das Verständnis dieser Phase kann Einblicke in die Dynamik des Nordatlantiks und die Mechanismen geben, die den Klimawandel zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorangetrieben haben.

Die zweite Episode erstreckt sich über die letzten Jahrzehnte und steht im Einklang mit früheren Erkenntnissen zur Destabilisierung in einem räumlichen Datensatz, der aus neu analysierten Meeresoberflächentemperaturdaten und einer aus Proxies abgeleiteten Rekonstruktion der Variabilitäten im Atlantik über die Jahrzehnte gewonnen wurde, was die These stützt, dass die Region in letzter Zeit an Stabilität verloren hat.

Obwohl die genennten Methoden nicht genau bestimmen können, welcher Teil des Systems an Stabilität verliert oder wie nah er einem Kipppunkt ist, deuten sie darauf hin, dass sich die Region auf einen solchen zubewegt. Während frühere Destabilisierungsphasen, die wahrscheinlich mit dem SPG zusammenhingen, nicht zu größeren Veränderungen der AMOC führten, ist die aktuelle Situation anders. Da wir uns außerhalb des sicheren Betriebsbereichs des Holozäns bewegen, erhöht der vermehrte Süßwassereintrag in wichtige konvektive Gebiete das Risiko, dass sowohl die AMOC als auch das SPG kritische Kipppunkte erreichen, wobei das SPG möglicherweise zuerst schwächer wird.

Die Studie

Beatriz Arellano-Nava, Timothy M. Lenton, Chris A. Boulton, Sarah Holmes, James Scourse, Paul G. Butler, David J. Reynolds, Tamara Trofimova, Pierre Poitevin, Alejandro Román-González, and Paul R. Halloran; (2025); Recent and early 20th century destabilization of the subpolar North Atlantic recorded in bivalves, https://doi.org/10.1126/sciadv.adw3468